Le département des affaires européennes et internationales (DGP/MCC) organise régulièrement des séminaires et des colloques traitant de sujets patrimoniaux divers particulièrement autour du patrimoine africain qui sont ensuite publiés dans des collections dédiées.

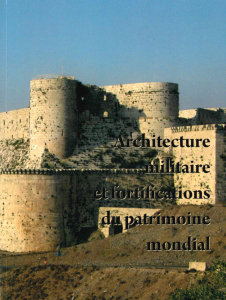

Architecture militaire et fortifications du patrimoine mondial, 2023

Fruit d’un séminaire organisé en octobre 2022 par la mission du patrimoine mondial de la direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère de la culture et par l’Etat-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) du ministère des Armées, cet ouvrage traite d’un sujet généralement peu abordé : l’architecture militaire à travers le temps et l’espace, au travers d’exemples de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ou sur la liste indicative.

Fruit d’un séminaire organisé en octobre 2022 par la mission du patrimoine mondial de la direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère de la culture et par l’Etat-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) du ministère des Armées, cet ouvrage traite d’un sujet généralement peu abordé : l’architecture militaire à travers le temps et l’espace, au travers d’exemples de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ou sur la liste indicative.

Sous l’analyse croisée de la conservation du patrimoine et de l’art militaire sont ainsi évoqués tant l’architecture médiévale du Moyen-Orient (citadelles d’Erbil et d’Alep, Crac des chevaliers, château de Kerak) que celle du bassin méditerranéen (La Valette, ouvrages de défense vénitiens des XVIe-XVIIe siècles en Croatie…), de Inde médiévale (fort e colline du Rajasthan), d’ Afrique subsaharienne (châteaux fortifiés du Ghana, fort de Niagassola au Mali) et de France (fortifications de Vauban).

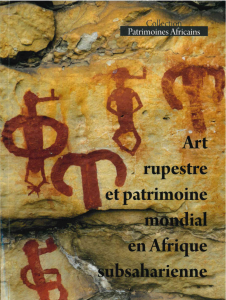

Art rupestre et patrimoine mondial en Afrique subsaharienne, 2020

Depuis des décennies , les notions d’art rupestre et d’art préhistorique sont immédiatement rattachées aux célèbres peintures des grottes d’Altamira, de Lascaux, et à présent de Chauvet. Pourtant, partout en Afrique abondent peintures et gravures rupestres. En Afrique subsaharienne, les études en art rupestre s’appuient aujourd’hui sur une longue histoire de la recherche et bénéficient de nouvelles techniques. Les outils numériques et informatiques sont susceptibles d’améliorer considérablement les connaissances et d’accroître les corpus rupestres déjà connus. Dans le même, une prise de conscience renouvelée de la protection et de la gestion durable des sites se fait sentir.

Depuis des décennies , les notions d’art rupestre et d’art préhistorique sont immédiatement rattachées aux célèbres peintures des grottes d’Altamira, de Lascaux, et à présent de Chauvet. Pourtant, partout en Afrique abondent peintures et gravures rupestres. En Afrique subsaharienne, les études en art rupestre s’appuient aujourd’hui sur une longue histoire de la recherche et bénéficient de nouvelles techniques. Les outils numériques et informatiques sont susceptibles d’améliorer considérablement les connaissances et d’accroître les corpus rupestres déjà connus. Dans le même, une prise de conscience renouvelée de la protection et de la gestion durable des sites se fait sentir.

Nombreux sont les sites d’art rupestre, ou abritant de l’art rupestre, présents dans des zones géographiques encore sous-représentées sur la Liste du patrimoine mondial, notamment en Afrique subsaharienne ; les y accueillir contribuerait à rééquilibrer cette Liste. Aussi, au cours des cinq dernières années, un grand nombre d’entre eux a été proposé pour inscription. Leur évaluation a suscité certains défis, en particulier parce que la capacité à démontrer une valeur universelle exceptionnelle nécessite des recherches et des études détaillées. Des ressources considérables sont également nécessaires pour assurer la collecte des données, l’analyse et la conservation des sites d’art rupestre.

Ce livre collectif expose les défis, les enjeux de recherche, de conservation, de protection et de gestion durable que peuvent susciter de tels types de bien. Ce tour d’horizon des arts rupestres en Afrique, mettant en avant l’expérience africaine et française sur ces sites, est l’occasion de partager les bonnes pratiques sur ces questions à travers des cas concrets de biens d’Afrique subsaharienne déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ou bien sur les listes indicatives.

hémisphères ÉDITIONS

Conflits armés et patrimoine, 2019

L’intérêt porté au patrimoine dans les conflits armés en Afrique est récent. Le patrimoine culturel devient généralement une victime des guerres comme les êtres humains dont il partage la vulnérabilité.

L’intérêt porté au patrimoine dans les conflits armés en Afrique est récent. Le patrimoine culturel devient généralement une victime des guerres comme les êtres humains dont il partage la vulnérabilité.

La destruction de monuments ou de biens qui marquent l’identité d’un pays, d’une ville ou d’un groupe humain, le déplacement forcé, la spoliation ou la perte de biens culturels sont autant de caractéristiques de la relation entre patrimoine et conflits armés.

hémisphères ÉDITIONS

Patrimoine mondial de l’UNESCO : enjeux et opportunités, 2018

Le patrimoine mondial est souvent en Afrique un patrimoine menacé par les conflits armés, aussi le témoignage sur la libération de Tombouctou est particulièrement important. Le patrimoine naturel est églement en but à des atteintes quelques fois irréversibles, le braconnage sur les sites naturels au Cameroun en constitue un exemple.

Le patrimoine mondial est souvent en Afrique un patrimoine menacé par les conflits armés, aussi le témoignage sur la libération de Tombouctou est particulièrement important. Le patrimoine naturel est églement en but à des atteintes quelques fois irréversibles, le braconnage sur les sites naturels au Cameroun en constitue un exemple.

Le patrimoine immatériel pose également des problèmes comme le patrimoine culturel du Manden au mali ou le Gèlèdé au bénin qui marque une identité nationale, ethnique et religieuse.

hémisphères ÉDITIONS

De la Haute-Volta au Burkina Faso, cent ans de patrimoine, 2017

Un siècle de patrimoine culturel, de la Haute-Volta d’hier au Burkina Faso d’aujourd’hui, se veut une introduction au centième anniversaire de la création de la Haute-Volta qui sera célébré en 2019. Différentes facettes de son patrimoine sont abordées : les masques, le patrimoine iconographique, les fonds cartographiques, la dimension mandingue de la culture burkinabé, Thomas Sankara et Larlé Naaba Anbga, deux figures culturelles emblématiques.

Un siècle de patrimoine culturel, de la Haute-Volta d’hier au Burkina Faso d’aujourd’hui, se veut une introduction au centième anniversaire de la création de la Haute-Volta qui sera célébré en 2019. Différentes facettes de son patrimoine sont abordées : les masques, le patrimoine iconographique, les fonds cartographiques, la dimension mandingue de la culture burkinabé, Thomas Sankara et Larlé Naaba Anbga, deux figures culturelles emblématiques.

hémisphères ÉDITIONS

Nouvelles générations, nouveaux projets en Afrique, 2017

Une nouvelle génération de professionnels africains mènent des projets innovants avec brio et talent.

Une nouvelle génération de professionnels africains mènent des projets innovants avec brio et talent.

Aussi leur faire rencontrer des collègues français qui dans leur musées respectifs travaillent sur des collections africaines constituant un patrimoine partagé était particulièrement important.

De tous ces échanges, des projets de coopération et de partenariat verront le jour.

hémisphères ÉDITIONS

Les patrimoines de l’Océan Indien, 2015,

L’immense océan Indien, qui s’étend entre l’Inde, l’Indonésie, l’Australie et l’Afrique, est un vaste espace d’échanges et de rencontres, parsemé d’îles et d’archipels. Carrefour des cultures et des commerces, c’est aussi un conservatoire des patrimoines qui a intéressé depuis longtemps les archéologues, les architectes, les restaurateurs…Jusqu’aux services de l’Unesco qui ont classé l’Aapravasi Ghat à l’île Maurice comme site du Patrimoine mondial.

L’immense océan Indien, qui s’étend entre l’Inde, l’Indonésie, l’Australie et l’Afrique, est un vaste espace d’échanges et de rencontres, parsemé d’îles et d’archipels. Carrefour des cultures et des commerces, c’est aussi un conservatoire des patrimoines qui a intéressé depuis longtemps les archéologues, les architectes, les restaurateurs…Jusqu’aux services de l’Unesco qui ont classé l’Aapravasi Ghat à l’île Maurice comme site du Patrimoine mondial.

L’ouvrage réunit ici les contributions d’un séminaire international qui s’est tenu le 25 novembre 2015 à l’Institut national du patrimoine et qui offre une cartographie des lieux. Patrimoine matériel de la ville de Zanzibar, architecture et urbanisme des sultanats historiques des Comores, arts décoratifs aux Mascareignes, fouilles archéologiques à la Réunion, à Mayotte et dans les terres australes et antarctiques françaises, chantier du palais des Sultans à Anjouan, restauration des collections du palais de la Reine de Madagascar sauvées du tragique incendie du 6 novembre 1995…Mais aussi patrimoines immatériels en quête de valorisation comme le marronnage, le maloya et le moring à la Réunion.

Editions Riveneuve

Femmes gardiennes des patrimoines, 2014,

Depuis le XVe siècle avant notre ère déjà avec la reine de Pount qui régnait sur la mystérieuse contrée « terre de Dieu » jusqu’à nos jours, les femmes d’Afrique ont été en capacité d’exercer le pouvoir politique et économique. C’est le cas d’Eugénie Opou, princesse du royaume Téké (république du Congo) ou du Gnon Kogui, gardienne du trône dans l’empire du Nikki (Bénin). Elles ont même pu être influentes dans les aspects les plus terribles de ce pouvoir, comme la traite négrière de la reine Nyara Belli (Guinée). Mais, outre la gouvernance, les femmes œuvrent dans la conservation des patrimoines notamment immatériels comme l’Unesco se plait à les défendre, des mémoires, des savoir-faire, du développement durable au Congo, au Bénin, au Cameroun… C’est tout l’objet du séminaire organisé, le 21 octobre 2014, par le ministère de la Culture dont les principales interventions des experts africains, belges et français sont ici réunies. Elles ouvrent aussi des pistes pour la reconnaissance de l’action des femmes dans la conservation des patrimoines vivants dans les instances internationales.

Depuis le XVe siècle avant notre ère déjà avec la reine de Pount qui régnait sur la mystérieuse contrée « terre de Dieu » jusqu’à nos jours, les femmes d’Afrique ont été en capacité d’exercer le pouvoir politique et économique. C’est le cas d’Eugénie Opou, princesse du royaume Téké (république du Congo) ou du Gnon Kogui, gardienne du trône dans l’empire du Nikki (Bénin). Elles ont même pu être influentes dans les aspects les plus terribles de ce pouvoir, comme la traite négrière de la reine Nyara Belli (Guinée). Mais, outre la gouvernance, les femmes œuvrent dans la conservation des patrimoines notamment immatériels comme l’Unesco se plait à les défendre, des mémoires, des savoir-faire, du développement durable au Congo, au Bénin, au Cameroun… C’est tout l’objet du séminaire organisé, le 21 octobre 2014, par le ministère de la Culture dont les principales interventions des experts africains, belges et français sont ici réunies. Elles ouvrent aussi des pistes pour la reconnaissance de l’action des femmes dans la conservation des patrimoines vivants dans les instances internationales.

Editions Riveneuve

Mali, post-crise, de nouvelles perspectives pour le patrimoine, 2014,

La guerre au Mali a mis en danger une population et un Etat, mais aussi tout un patrimoine matériel et immatériel. Nombreux sont les acteurs et les témoins qui ont interpellé très tôt la communauté internationale. Une journée de soutien s’est ainsi tenue à Paris, au siège de l’UNESCO, le 18 février 2013.

Un séminaire international, organisé par la Direction générale des patrimoines et le Département des affaires européennes et internationales du Ministère de la culture et de la communication a permis, le 23 juin 2014, de faire le point sur les actions entreprises dans le cadre du plan dressé après la journée de l’UNESCO. Tombouctou et les sites du patrimoine mondial du Nord Mali, les manuscrits sauvegardés, la sécurisation des musées et la lutte contre le trafic d’antiquités, le témoignage des directeurs du musée national à Bamako ou du musée du Sahel de Gao ; autant de contributions réunies dans ce recueil.

Comme le rappelait l’écrivain et ancien ambassadeur Daniel Rondeau lors de cette journée : « Les destructions de mausolées de Tombouctou, tombes éventrées, bâtiments profanés, étaient dictées par l’ignorance et la haine. Il s’agissait en fait d’une guerre contre l’esprit. Cette guerre, qui menaçait de s’étendre, a ravagé une région d’Afrique déjà lourdement pénalisée par des catastrophes climatiques ».

Editions Riveneuve

Patrimoine en Palestine, enjeux et obstacles de sa mise en valeur, 2014

Si l’entrée de la Palestine à l’UNESCO en 2011 est une décision éminemment politique, elle n’en pose pas moins de façon tout aussi urgente la question de la préservation et de l’éducation autour d’un patrimoine méconnu d’une richesse inestimable. Les enjeux sont clairs en terme de construction des identités de la région, mais aussi de conservation et d’accès à l’ensemble de l’humanité d’une archéologie et d’une histoire vers lesquelles tant de peuples convergent. Les obstacles sont légions. Les expériences et les savoir-faire aussi. Architectes, archéologues, chercheurs, tailleurs de pierres, diplomates contribuent à cet ouvrage qui a vocation à être une référence dans cette discipline d’un État en construction. L’archéologie en Palestine, la coopération universitaire et internationale dans le domaine, les termes de l’urgence à Gaza, l’état des lieux des patrimoines des grandes villes de Cisjordanie ou les métiers du patrimoine ; autant d’aspects abordés ici par ceux qui s’y attellent au quotidien. Une lecture et une mise en valeur du passé pour assurer l’avenir.

Si l’entrée de la Palestine à l’UNESCO en 2011 est une décision éminemment politique, elle n’en pose pas moins de façon tout aussi urgente la question de la préservation et de l’éducation autour d’un patrimoine méconnu d’une richesse inestimable. Les enjeux sont clairs en terme de construction des identités de la région, mais aussi de conservation et d’accès à l’ensemble de l’humanité d’une archéologie et d’une histoire vers lesquelles tant de peuples convergent. Les obstacles sont légions. Les expériences et les savoir-faire aussi. Architectes, archéologues, chercheurs, tailleurs de pierres, diplomates contribuent à cet ouvrage qui a vocation à être une référence dans cette discipline d’un État en construction. L’archéologie en Palestine, la coopération universitaire et internationale dans le domaine, les termes de l’urgence à Gaza, l’état des lieux des patrimoines des grandes villes de Cisjordanie ou les métiers du patrimoine ; autant d’aspects abordés ici par ceux qui s’y attellent au quotidien. Une lecture et une mise en valeur du passé pour assurer l’avenir.

Editions Riveneuve

Patrimoines en danger, 2013,

La guerre au Mali tout récemment, avec la destruction de mausolées et de bibliothèques à Tombouctou, a jeté une lumière crue sur l’irrémédiable qui peut s’abattre sur ce qui est tenu pour permanent dans les sociétés traditionnelles comme mondialisées. En résonance avec cette actualité, « Patrimoines en danger » est le titre du séminaire qui s’est tenu à l’Institut national du Patrimoine le 8 octobre 2013 et dont le présent ouvrage restitue les contributions.

La guerre au Mali tout récemment, avec la destruction de mausolées et de bibliothèques à Tombouctou, a jeté une lumière crue sur l’irrémédiable qui peut s’abattre sur ce qui est tenu pour permanent dans les sociétés traditionnelles comme mondialisées. En résonance avec cette actualité, « Patrimoines en danger » est le titre du séminaire qui s’est tenu à l’Institut national du Patrimoine le 8 octobre 2013 et dont le présent ouvrage restitue les contributions.

Les patrimoines en danger sont ceux exposés ou soumis à des menaces soit de l’ordre de la volonté humaine soit de l’ordre des catastrophes naturelles. Il s’agit des conflits armés et des guerres, des séismes et autres catastrophes naturelles, de la pollution, du braconnage, de l’urbanisation sauvage et du développement incontrôlé des industries extractives ou même touristiques.

A travers les cas du Mali, du Cameroun, des Comores et de la République démocratique du Congo, une large typologie des causes de la mise en péril des patrimoines matériels et immatériels est présentée, ainsi que les plans d’action et les stratégies pour l’avenir.

Editions Riveneuve

Le patrimoine des royaumes et empires africains, 2012,

Entre patrimoine public et patrimoine privé

L’Afrique sub-saharienne possède un riche patrimoine issu des grands royaumes et empires comme ceux du Ghana, du Mali, de l’empire Songhaï, du royaume du Dahomey et de celui du Congo. Certains noms survivent dans les dénominations actuelles des pays.

Quand les monuments de Tombouctou sont la proie de destructions inacceptables sous les coups de hordes obscurantistes, ne peut-on se rappeler que le Mali fut grâce à ces empereurs, une terre quasi mythique pour l’Europe et l’Afrique du Nord ? C’était un empire flamboyant où l’on enseignait le droit, la philosophie, l’astronomie, la géographie et la théologie.

Les histoires des royaumes restent aujourd’hui un enjeu mémoriel pour des revendications territoriales. Elles dépassent largement la simple curiosité exotique pour les occidentaux et les élites urbanisées des grandes mégalopoles africaines.

Les rois traditionnels sont toujours les gardiens, en grande partie, de leur patrimoine si bien qu’il est à la fois public et privé. Ils y pratiquent les rituels, y célèbrent les fêtes traditionnelles et gardent les attributs ancestraux de leur pouvoir.

Editions Riveneuve

Les villes africaines et leurs patrimoines, 2011,

Après le séminaire de 2010 sur les « Patrimoines oubliés de l’Afrique » (publié par Riveneuve éditions), le séminaire de 2011 qui a eu lieu en octobre au musée du quai Branly, s’intéressait au « Patrimoine des villes africaines ».

Le thème des villes africaines et de leurs patrimoines débouche sur de multiples questions : Pourquoi protéger le patrimoine des villes africaines ? Quel patrimoine faut-il protéger ? Que gagne-t-on en les protégeant ?

Ville traditionnelle ou ville coloniale, les villes ont une valeur patrimoniale spécifiquement africaine qui doit être valorisée en raison de leur valeur économique. La destruction des centres historiques constitue une double perte pour la collectivité, au niveau de sa mémoire mais également en raison de perte de ressources économiques.

On ne peut également ignorer l’impact du patrimoine culturel dans le développement local. Le tourisme patrimonial en est une illustration tout comme un artisanat ancré au plus prés des traditions.

Cet ouvrage aborde tour à tour les villes et leurs centres historiques, les villes et les savoirs faire patrimoniaux, les villes et les patrimoines immatériels.

Editions Riveneuve

Patrimoines oubliés de l’Afrique, 2010,

Collection Patrimoines africains

2010, année de la Commémoration des Indépendances en Afrique permet également de se pencher sur les patrimoines africains qui étaient réduits au temps de la colonisation au musée.

Le séminaire sur les patrimoines oubliés de l’Afrique subsaharienne a permis d’ouvrir des pistes sur les patrimoines existants hors les murs des musées et d’affirmer la multiplicité typologique du patrimoine africain en menant une réflexion différenciée sur leur mode de collecte, de découverte et de conservation.

En Afrique, les patrimoines oubliés, disparus, confisqués, détournés, sont légions. Qu’il s’agisse de patrimoine bâti, de patrimoines familiaux, d’archives, de patrimoine monétaire ou encore de patrimoine immatériel…

Cet ouvrage reprend les interventions de conservateurs, chercheurs, universitaires d’Afrique et d’Europe qui se sont réunis fin 2010 afin de dresser un état des lieux des patrimoines africains voués à l’oubli sinon à la disparition.